発達障害とは

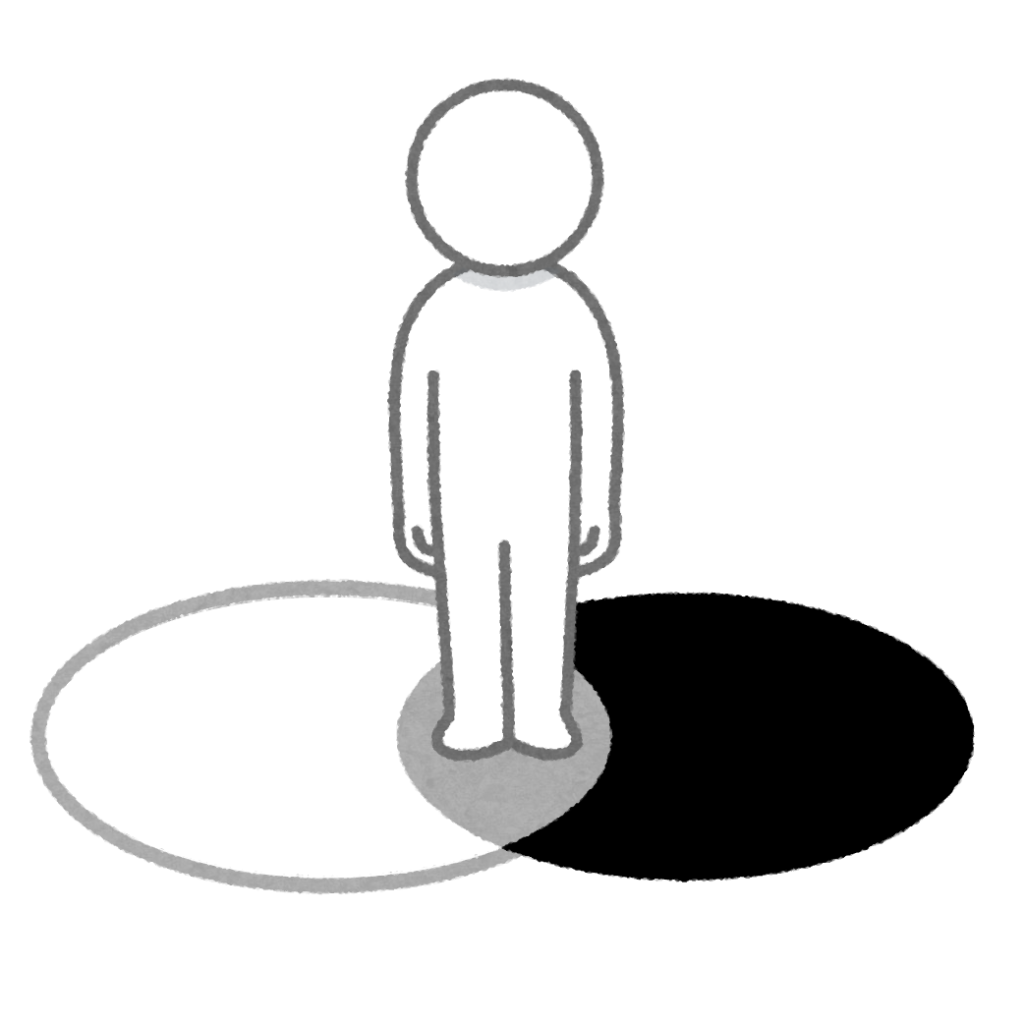

発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達の偏りと、その人が過ごす環境や周囲の人との関わりのミスマッチから、社会生活に困難が発生する障害のことをさします。発達障害は外見からは分かりにくく、その症状や困りごとは十人十色です。また、障害の定義としては、日常生活において困難さがあるかないかだと言われています。例えば誰でも生活において「こだわり」はあると思います。ただ、これが成されないと生活が送れなくなるとなると障害と言えると思います。

見た目では、分からなかったり、学習は普通以上にできることもあるので、発達障害の特性を「自分勝手」「わがまま」「困った子」などと捉えられ、「怠けている」「親の育て方が悪い」などと批判されることも少なくありません。

しかし、特性ゆえの困難さは、環境を調整し、特性に合った学びの機会、またそれを理解して一緒に向き合ってくれる大人が近くにいることで、軽減されると言われています。お子さまと周囲の人がその子の個性・能力・希望などを理解した上で、その子に合ったサポートをしていくことが大切です。

なお、主に以下の3つに分類されることが多く、細かい名称は少し異なる場合もあります。

ASD

「自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder: ASD)」は、対人関係が苦手・強いこだわりといった特徴をもつ発達障害の一つです。近年では、早ければ1歳半の乳幼児健康診査でその可能性を指摘されることがあります。保育士・幼稚園の先生から検査を受けてみてはどうかという指摘を受けることもあります。

自閉スペクトラム症には、対人関係やこだわりの特性がきわめて強い状態だけでなく、これらの特性が少しでもあることによって生活に支障を来し、福祉的・医療的サポートが必要な状態まで幅広く含まれます。その度合いは人それぞれですし、こだわりの出方も、人それぞれです。まさに、十人十色なので、一つのその子が持つ世界の理解を示す糸口になることもありますが、ASDだからという一つの見方だけしてしまうことはおすすめできません。

最近の調査では子どものおよそ20~50人に1人が自閉スペクトラム症と診断されるともいわれています。男性に多くみられ、女性の約2~4倍という報告があります。

どうして自閉スペクトラム症になるのか、その原因は不明ですが、生まれつきの脳機能の異常によるものと考えられています。「育て方が悪かったの…?」「しつけの問題…?」と悩む方がいますが、そうではありません。これまでの多くの研究から親の育て方やしつけ方などが原因ではないことがわかっています。大切なのは、あくまで本人を見てあげた上で、特性の理解を示していくことです。それによって本人の中でも安心感が生まれ、どのようにその特性に対して対応していくかを検討していくことができます。

自閉スペクトラム症が疑われるお子さんには、次のような特徴がみられます。

- 視線が合わないか、合っても共感的でない

- 表情が乏しい、または不自然

- 名前を呼んでも振り向かない

- 人見知りしない、親の後追いをしない

- ひとりごとが多い、人の言ったことをオウム返しする

- 親が「見てごらん」と指さしてもなかなかそちらを見ない

- 抱っこや触られるのを嫌がる

- 一人遊びが多い、ごっこ遊びを好まない

- 食べ物の好き嫌いが強い

- 欲しいものを「あれとって」と言葉や身振りで伝えずに、親の手をつかんで連れて行って示す など

正確な診断のためには専門の医師や心理士による問診・面接・行動観察・検査などが必要です。

ADHD

ADHDは(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)、注意欠如多動症とも呼ばれ、話を集中して聞けない、作業が不正確、なくしものが多いなどの「不注意」、体を絶えず動かしたり離席する、おしゃべり、順番を待てないなどの「多動性」「衝動性」の特性がみられる発達障害の一つです。特性のあらわれ方によって多動・衝動性の傾向が強いタイプ、不注意の傾向が強いタイプ、多動・衝動性と不注意が混在しているタイプなど主に3つに分けられ、これらの症状が12歳になる前に出現します。発達が定型よりもゆっくりと捉え、学年相応の集中力がなかったとしても、ある程度年齢を重ねていくことで、その行動が落ち着いていくこともありますし、そのまま大人になっていくというパターンもあります。

特性の多くは幼い子どもにみられる特徴と区別することが難しいため、幼児期にADHDの診断することは難しく、就学期以降に診断されることが多いといわれています。よく、保育園・幼稚園では元気がある子として捉えられ、小学校に行った瞬間に多動が目立つようになり、発達検査などを受けるように担任の先生に言われることもあります。そのあたりのゴタゴタが引き金になって不登校になるケースも、よく伺います。

ADHD(注意欠如多動症)のあるお子さまは、その特性により授業中、集中することが難しかったり、忘れ物が多いなどがあり、叱られることが多くなりがちです。叱られることが増えていくと、自信を失い、追い詰められてしまうということもあるので、お子さまの特性を理解し接することが大切です。こちらも、ASD同様、本人の特性だと理解してあげて、では忘れ物をした場合の対応方法を検討することや、担任の先生に協力を促すなど、合理的配慮によって生きやすさに変化が出てきます。ぜひ、叱るよりも何が彼ら彼女らにあっているのかを共に考えましょう。

ADHD(注意欠如多動症)の3つの種類と症状・特徴について

不注意優勢に存在

「不注意」の特徴が強く現れ、「多動・衝動」の特徴があまり強くないタイプです。授業中に集中し続けることが難しい、忘れ物が多い、外からの刺激などですぐに気がそれてしまうなどの特徴があります。一方で、自分の好きなことについて考えたり取り組んだりしていると、話しかけられても気づかず、周囲の人に「無視をした」と誤解されることもあります。これを過集中と言います。睡眠の質の変化、また投薬によっても変化する可能性があります。

多動・衝動優勢に存在

「多動性及び衝動性」の特徴が強く現れ、「不注意」の特徴があまり強くないタイプです。動いていないと気分的に落ち着かないだけでなく、無意識のうちに身体が動いてしまう、感情や欲求のコントロールが苦手などの特徴があります。授業中でも立ち歩く、指名されていないのに答えてしまう、などの特徴から、集団生活で落ち着きのなさについて指摘されることも多いです。こちらは悪気はないが、他者から見ると他害に見えてしまうような行動を起こすこともあります。学校内では目立ちやすいので、その分早めに教育相談を受けるように指摘を受けることや、加配がつきやすくなることもあります。

混合して存在

「不注意」と「多動性および衝動性」の特徴をともに満たしているタイプです。

両方の場合はよくあります。また分類しきれないものもあります。

最近は、ADHD傾向があるお子さまへの早期療育をおこなう例が増えてきています。早く見つかることは、その分、適切な支援者に出会うきっかけにもなります。

ぜひ、診断を受けたからと言って気を落とすことなく、分かったからでは、どうするかを判断できるきっかけだと理解していただくと良いかと思います。早期から介入し療育をおこなうことで、特性自体を治療することは難しいものの、いじめ、不登校、抑うつなど二次的な問題を予防することができると言われています。

LD

限局性学習症(SLD)/学習障害(LD)とは?

学習障害(LD)とは、知的発達の遅れや視覚・聴覚機能の問題がないにもかかわらず、「読む」「書く」「計算する」など特定の領域だけが極端に苦手である発達障害です。専門的なテスト・診断もありますので、発達検査や知能検査だけでなく、さまざまな検査を受ける方も多くいらっしゃいます。

例えば文字をまったく読めない・書けないというよりも、読みにくさ・書きにくさを感じる、一定の読み方しかできないなど、表れる特性も人によって異なります。他の発達障害にも言えることですが、「子どものうちはこんなものか」や「男子だから字が汚いのは仕方ない」などと言った概念から、適切な補助を受けずに、本人は極端に自尊心を傷つけるということもよくあります。ほかにも「文字を書くことが極端に苦手」などといった特定の分野が苦手という特性から、「書くことだけでなく、文字を読むことも苦手」など複数の分野にわたって困難がある人もいます。

また知的発達の遅れがなく、視覚・聴覚などの身体的障害がないことから、周囲から「怠けている」と誤解されたり、本人が「自分の努力不足だ」と思い込んでしまったりしていることがあります。持ちやすい筆記用具に変えてあげたり、タイピングを早めに教えてあげたり、場合によってはタブレット学習に切り替えてあげることで、学習のモチベーションが大きく変化することもあります。

LDだから、学習はやらない方がいいかというと、そうではなく、全くやらせないというより、できる所までを見つけてあげて、それ以外の部分は補ってあげることで、変化が見えてきます。言語聴覚士・作業療法士の先生たちの意見を取り入れたり、療育をしたりとやり方は沢山あります。

グレーゾーン

グレーゾーンとは、発達障害の特性がいくつか見られるものの、診断基準をすべて満たしているわけではなく、確定診断ができない状態をいいます。診断はつかないが、発達障害の傾向はあるという状態です。この状態のお子さんは私自身よく出会います。断定的な名前がつかない・IQのレベルとしては、普通級の扱いになる状態。これはこれで、ちょうどいい居場所を見つけることに苦労します。また受給者証を発行してもらえない場合もあるので、放課後等デイサービスを利用することもできないパターンもあります。

診断基準に満たないため、子どもの困り感が少なく、特性も弱いと考えられてしまいがちです。しかし、グレーゾーンの子どもこそ、「努力が足りない」「甘えている」と周りから誤解され、困った対応をされることが多くなっています。本人も自分自身のことを必要以上に過小評価してしまうケースは多々あります。

その結果、子どもの問題行動に対して親や支援者の誤った対応が続き、生きづらさが長期間続くこともあります。

障害の捉え方

ここまで、発達障害・グレーゾーンについて記載してきましたが、仮に自分のお子さんが発達障害があるかもしれない・もしくは診断名がついた場合でも、きちんと理解してくれる大人が近くにいるかいないかでかなり変化があります。

もちろん、発育がゆっくりであったり、できることとできないことの差が激しい場合もありますが、あくまで、それを個性・特性と捉え、どう対応すればいいのかを一緒に考えていきましょう。

学習面以外でも困ったことがあればいつでもご相談ください。

障害に関しても、本人が納得できているケース、いないケースがありますが、多くの場合は特に子どもの段階で正く把握できている子どもはほとんどいません。大切なことは、自分について知るということを段階をおって進んでいくことだと私は考えています。

発達障害があるから、だめ、無理そんなことは一切ありません。

発達障害がある、ではどうすればいいのか、

それを共に考えていきましょう。

無料相談・ご見学・資料請求は随時受付中!

フリースクールリンカーン/地域の学びサロンLincoln/Lincoln高等学院へのお問い合わせは随時受け付けております!

どんなご相談でも構いません!お気軽にお問い合わせください!