今日は少し気持ちがずんとなってしまう方がいるかもしれない内容なのですが、大切なことなので、ブログで書いてみたいと思います。

様々なお子さんと関わる中で、発達障害・境界知能と言われるお子さんたちとお話することが多くあります。彼らは大抵話す気さくで、頑張り屋さんで、いつも何かに躓いてもその度に起き上がる強さを持つ、私からすると素晴らしい才能をもつ子ばかりです。

ただ、どうしても、周囲の環境や何かのきっかけで、何かトラブルに巻き込まれたり、時には、自ら過ちを起こす姿や様子をみることがあります。

大人としては、なぜそんなことに関心を持つのかと思ってしまったり、対応・注意の仕方様々なところで悩みが出てしまいます。

一方子どもとしては、好奇心であったり、その場の衝動性・加えて想像力の欠如など様々な要因もあって、なぜ怒られているのか理解する前に心や脳を止めてしまうこともあります。

様々なケースを見てきた中で、私が感じる点と予防・対策案をまとめてみました。

そういったいわゆる問題行動の原因の一つに想像力の欠如・それをやると、どうなるかのイメージが湧いていない。また、学習が年齢相応まで追いついていなかったり、ニュースを見る機会がなかったりで、そもそもの知識が浅はかであったり主観的になっているなと思うことがあります。

「例えば、警察に捕まったら、大変でしょ」と私が話をして、すると「そうなったら、脱走すればいい」と答えたりします。

もちろん様々なお子さんがいるので、一概には言えませんが、特性・IQなどから、そのことを理解する力を養うことは並大抵のことではないなと感じます。

タバコやお酒・万引き・盗撮・窃盗その他、あげたらキリがないくらい、彼らの周りには、誘惑物があります。

では、そういったことにならないためにはどうしたらいいのか?

私なりに考えてみたので、参考にしていただけると幸いです。

①まずはとことん、信頼関係を構築することに時間を割く

どうしても、親御さんのことを怒ってくる人・どうせ信頼してくれない人と子どもから思われてしまうと、どんなにその子を思っていても真実を打ち明けてくれなくなったり、日頃から心の通った会話がしづらくなってしまいます。日頃から、彼らの持っている関心に目を向け、話を傾聴して、また子どもから見て、矛盾した言動がないかなど、様々な点で、信頼関係を築く努力を大人が示し続けましょう。

②ニュースなどを見て、意外と怖いことは身近にあるという点を理解してもらう

ドラッグやタバコ、飲酒その他、そういったことのリスクなどを話す機会を設けましょう。学校でも保健の授業などで取り上げていますが、集団の中では、きちんと聞けていないということもよくあります。週に一回でもいいので、一緒にニュースを見たり、(タブレットで見ると食いつきやすいかも)新聞を読む時間を設けましょう。

③相談できる第三者と事前に繋がっておく

万が一に備え、日頃から子どものことを共に考えてくれる大人と繋がっておきましょう。できれば、その人とお子さんも話ができればベストですが、親御さんでは聞く耳を持たない場合も、第三者からの言葉は響く可能性があります。かかりつけ医でも、塾の先生、ソーシャルワーカーさんそのほか、できるだけ子どもに寄り添い、状況を客観的に理解してくれる大人に出会いましょう。

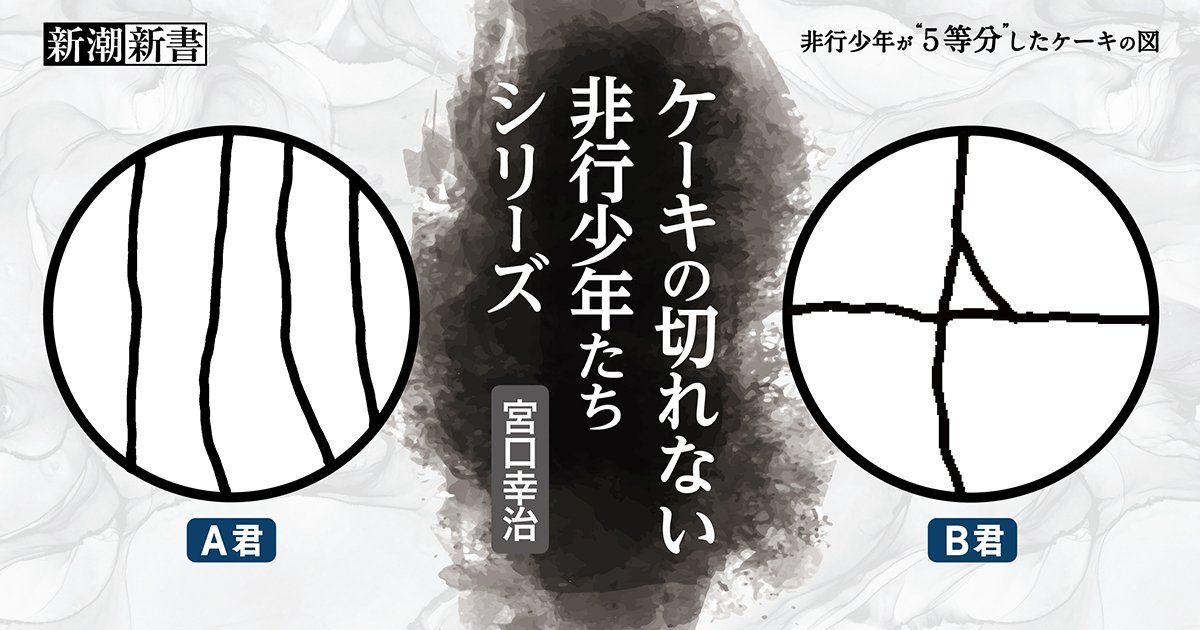

数年前に流行したこちらの書籍は今回お話した内容にも近く参考になる点もあるかと思います。

最後に決して、脅かすわけではないのですが、日頃から、よくお子さんとコミュニケーションをとってくださいというのと、「うちの子は大丈夫」「いい子だから問題ない」などと思わずに、子どもたちのダークな一面もしっかりと見てあげる勇気を持ってください。

そういった視点が子どもたちの安心にもつながる可能性があります。(いい面だけを愛しているわけではなんだなというメッセージを持つという意味で、決して疑いをもてという意味ではありません。)

何か不安なことがあれば、いつでも相談をお待ちしています。